1955年4月18日,爱因斯坦因主动脉瘤破裂在美国普林斯顿医院逝世。应召而来的病理学家托马斯·哈维(ThomasHarvey)灵机一动,未经爱因斯坦家人许可,悄悄取走了这位享誉世界的物理学家的脑组织。实际上,爱因斯坦原本是希望遗体火化,哈维显然违背了他的意愿,还将他的脑组织进行防腐保存。此后,哈维勉强取得了爱因斯坦的儿子汉斯(Hans)的同意,约定将来只能用于科学目的。但是,哈维自身缺乏分析这个器官的专业技能,因此他开始寻求其他专家的帮助。哈维耗费了30年岁月,才找到一位他认为最合适的专家。这场寻找之旅,改变了哈维的一生,他的珍贵“标本”也由此经历了一段离奇、可悲、充满伦理纠纷的历程。

爱因斯坦并不是第一位被人以科学的名义取走脑组织的著名思想家,以往已有很多类似的例子。大约15年前,我听到我的微积分专业学生非常沮丧地抱怨,世界上的“爱因斯坦”们在“神经解剖学”上明显优于他们这些凡人。从那时起,我就沉浸在这段所谓“精英之脑”研究的奇妙历史中。令人失望的是,我发现大部分人的脑组织都能达到学习大学微积分的水平。但这激发了我查阅相关科学文献的欲望,我想确切知道,哪些脑部研究(如果有的话)曾揭示过,卓越天才们的数学能力究竟从何而来。结果我发现,尽管在过去的两个世纪里,科学家投入了极大的热情和努力,来探索杰出人才或天才的脑部解剖结构,但相比19世纪的研究,他们并没有取得更多发现。

如果要说这类研究到底有多失败,对爱因斯坦脑组织的研究可能是最突出的例子了。在我撰写这篇文章时,6篇有关爱因斯坦脑组织的报道涌现出来,一些媒体亦对此大吹大擂。每篇报道都强调某一解剖学特征可能与爱因斯坦的天分有关,但没有一篇报道真正弄清楚了人类天赋的解剖学基础。相反,它们只是为一堆破绽百出的脑部研究平添新料而已。对于这类脑部研究,一位评论家为它们取了一个统一的称呼:“天才的神经形态学”。

寻找天赋的根源

在爱因斯坦去世前100年,科学家对天才脑组织漫长而曲折的探索就开始了。1855年,被誉为那个时代的“爱因斯坦”的德国数学家卡尔·弗里德里希·高斯(CarlFriedrichGauss)逝世,他在哥廷根大学的同事负责对其尸体进行解剖并取出了脑组织。高斯的同事中,一个叫鲁道夫·瓦格纳(RudolphWagner)的解剖学家将高斯的全脑放入酒精溶液中保存,并说服高斯的儿子,获得其许可,保留了这位天才数学家的脑组织以进行研究。瓦格纳研究高斯的脑组织是为了支持他坚定不移的信仰——勒内·笛卡尔(RenéDescartes)的二元论哲学,即思维不只是脑部生理功能的总和。人类只是精密的机器,还是被上帝赋予了灵魂的肉体?这个问题是那个时代的热点话题。脑组织要么等同于意识,要么并非如此。对于瓦格纳来说,上帝是否存在的答案恰恰就取决于此。

高斯的脑组织算是一个开端,随后瓦格纳收集到了更多的脑组织。不到7年的时间里,瓦格纳发表了两篇翔实的研究报告,对比了灵长类动物的脑部解剖结构。他的数据包括了964个脑组织,来自各行各业的人,比如英国诗人拜伦、法国博物学家乔治·居维叶(GeorgesCuvier)等。瓦格纳没有找到任何能否定“意识”二元论的证据,无论脑部重量,还是外表的复杂性,都不能与智力水平相对应。居维叶的脑组织在重量排名上位居前茅,但一名普通工人的脑组织也很大;高斯的脑组织表面具有错综复杂的沟回结构,但在一名洗衣女工的脑组织上,也能看到类似的结构。如此看来,天才与普通人的关键区别很可能深藏于表面之下,甚至完全超越了脑部解剖结构。正如瓦格纳希望的那样,也许本质区别是源于某种神圣的因素——“机器中的幽灵”。

那时的科学唯物论者对瓦格纳的发现并不满意,他们采取了创办脑组织捐赠机构这样大胆的行动,希望能确定非凡天资的物质基础。个人只要承诺将脑组织遗赠给某个同事,就能获得会员资格。19世纪末,自然科学开始取代宗教的地位,捐赠个人脑组织成为了一件非常时尚的事情。脑组织捐赠机构的成立,使公众的热情达到了顶峰,然而由于缺乏确实可信的发现,这种热情很快就衰退了。到20世纪初,脑组织标本已经大量累积,但大部分都没有得到研究或者干脆被忽略了。

哈维的照片分别展示了爱因斯坦大脑剖割前的右侧视图(上图)和顶视图(下图)。

我们无法得知,哈维为何会对爱因斯坦的脑组织如此痴迷。可能是他想到了历史上的先辈,想到了那些曾被收集起来的名人之脑。也可能仅仅是因为他的好奇心胜过了一切。不过,20世纪50年代的政治氛围可能也激励了他。哈维知道,在20世纪20年代,对天才之脑的解剖研究已经上升到细胞水平。苏联科学家正在收集名人脑组织,意图汇聚成一个“万神殿”,其中就有列宁(VladimirLenin)和斯大林(JosephStalin)的脑组织。这些苏联科学家确立了一个秘密科研项目,该项目依据神经元的样式,绘制大脑半球的皮质分层结构,专业的叫法称为“细胞构筑学”(cytoarchitectonics)。他们不允许外人接触这些标本,并且总是摆出一副准备宣布一项伟大发现的姿态,尽管他们一直没有。正是冷战时期的竞赛和猜疑的氛围,促使哈维决定保存爱因斯坦的脑组织。

天才之脑异于常人?

据说,哈维是一个古怪却细心的人。得到这神圣的遗物时,他像犯罪现场的侦查员一样,有条不紊地着手处理它。哈维从各个角度拍摄了大脑皮层的表面,并插入基准尺,以便从照片上就可进行测量统计。然后,他把标本送至美国宾夕法尼亚大学病理学实验室,委托给该实验室一个有才干的技术员——马尔塔·凯勒(MartaKeller)。在接下来的8个月里,凯勒在哈维的严格指令下,运用当时处理神经组织最好的手段,将大脑皮层仔细剖割,并将切下的240个脑区逐一编号,全部包裹在一种名叫火棉胶的透明塑料材料里,又制作了12套封装了染色组织薄片的显微玻片。随后,哈维将几套玻片送到几个同行手里,但这些人并没有在玻片中发现任何特殊的东西,倒是哈维对脑组织的痴迷让他们感到有些奇怪。

病理学家通常在摘除、保存及研究人体组织方面有一定的自主权,美国波士顿布莱根医院(Boston’sBrighamandWomen’sHospital)的神经病理学家翁贝托·德·吉罗拉米(UmbertoDeGirolami)解释道。但是,“通过书面许可被摘除的组织都会受到医院的监管,从不被认为是主治病理医师的个人财产。”哈维却无视协议条款及院方要求,拒绝放弃这些珍贵的标本,最终在1960年被医院解雇。他收拾好行李离开波士顿,前往美国中西部地区,随身携带了两个玻璃瓶,一个存放有凯勒精心剖割的方糖大小的脑块,都用火棉胶包裹着;另一个保存着脑组织未被切割的部分。他把这两个瓶子、剩余的玻片,以及带有刻度的脑部照片都存放在一个啤酒冷冻机中,然后上路了。

被医院解雇后,哈维经历了几次人生低谷,婚姻破裂、医师执照也被吊销,后来成为一名挤塑厂工人。他辗转各地,频繁搬家,一度与小说家威廉·S·伯勒斯(WilliamS.Burroughs)为邻,两人称兄道弟,小酌痛饮。即使这样,哈维从未对爱因斯坦之脑失去兴趣。最终,从爱因斯坦的尸体摘除脑组织30年后,哈维找到了一个神经科学家来研究它,更确切地说,是这位科学家主动找上了门。

1985年,美国加利福尼亚大学伯克利分校的玛丽安·C·戴蒙德(MarianC.Diamond)从哈维那里要到了4个脑块,她对研究爱因斯坦的脑胶质细胞非常感兴趣,胶质细胞对神经元起支持作用。在前期的小鼠试验中,戴蒙德发现,相比无刺激的环境,暴露在感官刺激比较多的环境中,会使胶质细胞与神经元的数量比升高。她猜测,或许有较高比例的胶质细胞,分布于爱因斯坦某些区域的大脑皮层中,这些脑区与较高级的神经功能例如想象、记忆力及注意力有关联。

当戴蒙德检查哈维给她的4个脑块时,她在其中一个脑块中发现了她正在研究的现象,并断定,这个脑块中的神经胶质细胞的比例之所以比较高,是因为爱因斯坦对这部分组织的使用频度比较高。这一发现受到了媒体的狂热追捧,但是,记者们的报道让人们产生了这样的印象:因为胶质细胞较多,所以爱因斯坦很会思考,而不是因为爱因斯坦常常进行思考,所以胶质细胞较多。

此后不久,科学家试图从解剖学的角度对爱因斯坦的超凡智力做出解释。20世纪90年代,美国亚拉巴马大学伯明翰分校的布里特·安德森(BrittAnderson)和加拿大麦克马斯特大学的心理学家桑德拉·维特尔森(SandraWitelson)将爱因斯坦的天资归功于他脑组织的其他特性。安德森注意到,爱因斯坦大脑前额叶区的脑细胞密度高于常人。而维特尔森则发现,爱因斯坦的顶盖异常缺失,而顶盖是缝隙结构的一部分,能把大脑顶叶分为不同区域。据此,维特尔森声称,爱因斯坦拥有一个扩大了的皮层区域,这个区域与视觉空间及数学能力有关。

在接下来的10年中,科学家又对职业音乐家和伦敦出租车司机的异常脑部结构做了很多有趣的研究,但并没有关于爱因斯坦脑组织的报道。直到2007年,哈维去世前后,现名为罗格斯·罗伯特·伍德·约翰逊医学院(RutgersRobertWoodJohnsonMedicalSchool)的神经眼科医生弗雷德里克·E·莱波雷(FrederickE.Lepore)发现了一些未曾曝光的爱因斯坦脑部照片,他将这些照片分享给了美国佛罗里达州立大学的古人类学家迪安·福尔克(DeanFalk),后者主要从事脑演化研究。福尔克发现,爱因斯坦的脑部形态有一些不同寻常的特点,比如大脑皮层上有个球状突起物,形如“Ω”,前期研究认为,这一特征与音乐天赋有关。“我们可以进行有意思的推断,”福尔克写道,“爱因斯坦天赋异禀,在某种程度上或许与他的大脑皮层的解剖结构异于常人有关。”

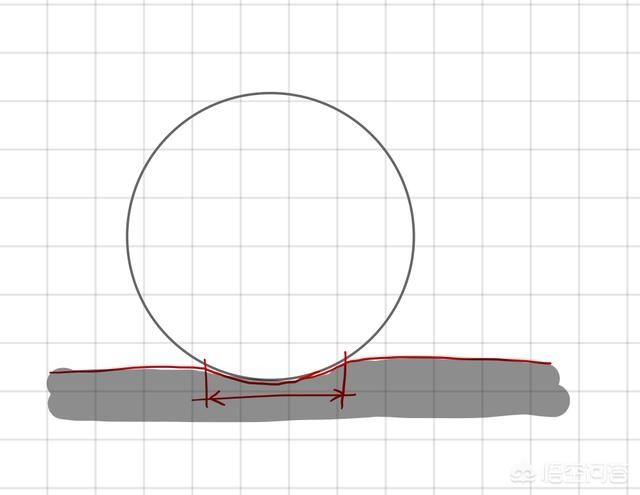

关于爱因斯坦脑部的最新研究,是福尔克与上海华东师范大学的门卫伟(WeiweiMen)于2013年在线发表的一项研究,他们为这位物理学家惊人的思维能力,找到了另一个解剖学上的解释——除了独特的皮层形态和细胞结构外,福尔克与门卫伟认为,“至少在爱因斯坦大脑的两个半球之间,有某些区域的交流通路有所增强”。他们是通过比较爱因斯坦本人和对照人群的胼胝体(连接左右大脑的神经纤维束)的横截面积来进行推断的。

乍看之下,这些关于爱因斯坦成就的解释似乎令人信服,但其实他们都存在方法学上的不足。美国佩斯大学(PaceUniversity)的心理学家特伦斯·海因斯(TerenceHines)是这些理论最坚持不懈的批评者。海因斯观察到,这些实验者偏爱能支持他们预想的一些发现,而不看重爱因斯坦脑部处于正常范围甚至不足的方面。此外,对照样本的选择不充分,使研究更难令人信服。例如,在安德森的研究中,只选了5个人的脑组织作为爱因斯坦脑组织的对照,这几个脑组织不足以涵盖人类脑组织的变异,也不能形成有统计意义的结论。

或许,所有事情中最头疼的是“先入为主”,在每一个声称天才存在结构基础的论断中,基本上都会出现这样的逻辑问题:当你先入为主地认为天才异于常人,从逻辑上说,你就会把偶然发现的任何结构上的异常,都视为天才之脑的物质基础。其实,如果你对任何一个人的脑组织做足够多的检测和比较,你同样也会找到它的与众不同之处。

天才源于勤奋?

如今,距离哈维得到爱因斯坦的脑组织已经过去了60多年,爱因斯坦的脑组织散落在几个地方。10年前,就在哈维去世前不久,他将大部分爱因斯坦大脑(170块,最初有240个脑块封装在火棉胶中)以及小脑和脑干都归还至普林斯顿医院(现为普林斯顿大学医学中心,UniversityMedicalCenterofPrinceton)。现在,那些脑组织由普林斯顿大学医学中心的病理学家埃利奥特·克劳斯(ElliotKrauss)照管,他的职责与当年的哈维一样,负责严密看管这些组织。哈维个人收藏的大约500块显微镜玻片,以及带有刻度的照片被送至美国国家卫生与医学博物馆(NationalMuseumofHealthandMedicine)。其他玻片和零碎的物件则散落在十几个博物馆和大学的科研人员手中。对爱因斯坦智力的研究至今还在进行。

假如爱因斯坦的脑组织当初和他的躯体一起火化,科学(尤其是神经科学)是否会变得更好呢?这一点目前有待商榷,但值得做一些思考。早在1906年,即门卫伟和福尔克开始研究的一个世纪前,美国解剖学家爱德华·安东尼·斯皮茨卡(EdwardAnthonySpitzka)认为,意识敏锐的秘诀在于胼胝体的横断面积,他在报告中提到,天才“能够拥有智力上的伟大成就……可以说,不需要付出太多努力”。后来研究精英人群脑组织(包括爱因斯坦的脑组织)的科学家也基本认同斯皮茨卡的观点,认为那些惊才绝艳的天才们都是大自然的宠儿。但是,没有人能证明这种观点是正确的。

在我看来,这种失败终究是一件好事,因为找到天才之脑的物质基础(或者缺乏某种物质基础),将带来令人不安的实际问题和伦理问题。假如通过医学影像手段,我们就能从解剖学上判断一个人聪明与否,那这样以来,父母是否会因此着手筛选孩子,并依据孩子的脑部结构来引导他们接受特定训练?他们会因为孩子的脑部缺少“Ω”标记,而不让他们参加物理俱乐部或音乐兴趣班吗?

对于苦恼于没有天生的数学之脑的学生,我要指出的是,或许爱因斯坦也没有这样的脑组织。成就高斯或爱因斯坦的,是他们一生都沉浸在思考、好奇和协作中,而其中最重要的或许就是努力工作!